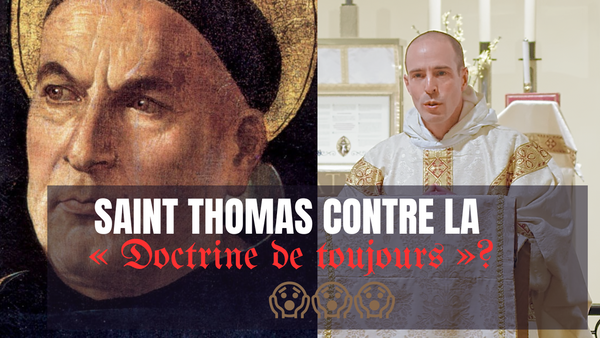

parution dans Sedes Sapientiæ n° 134

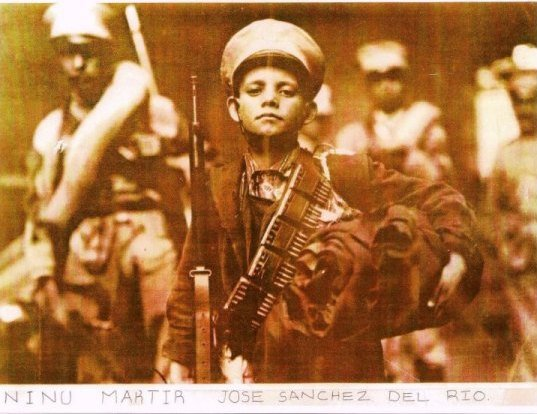

La récente canonisation de Jose Luis Sanchez del Rio, jeune cristero qui prit une part active à la résistance armée contre le gouvernement mexicain persécuteur, et qui mourut martyr pour avoir refusé de renoncer à sa foi, est une occasion propice pour réfléchir à la question :

Pour les chrétiens, y a-t-il un légitime emploi de la force ?

I. La vertu de force

Actualité de la vertu de force

Caractérisons d’abord brièvement la force, selon la pensée traditionnelle, comme ce qui maintient les facultés inférieures sous l’emprise de la raison. On voit tout de suite que, dans un monde dominé par l’émotion, le « ressenti » personnel et le scepticisme vis-à-vis de l’intelligence, cette première approche sera discutée, à cause de la place qu’elle accorde à la raison [1]. Par ailleurs, le pragmatisme de la modernité donne le primat à l’utile sur le bien moral, et la force peut aisément se dégrader en efficacité, avec la mise en œuvre de techniques visant à maximiser le rendement, le bien-être matériel et le plaisir. Il est clair qu’une énergie déployée dans la poursuite de la seule rentabilité ou de la jouissance ne relève pas de la vertu de force, pas plus que l’austérité de l’avare n’est la vertu de tempérance.

C’est pourquoi il importe de retrouver aujourd’hui le vrai sens de la force. Quelques auteurs lucides nous l’ont rappelé dans les dernières années.

Alexandre Soljenitsyne, au début de son fameux Discours de Harvard, affirmait : « Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l’Ouest aujourd’hui pour un observateur extérieur. […] Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ? » [2]

L’un des plus grands spécialistes d’Aristote au XXe siècle, le philosophe belge Marcel De Corte, soulignait, dans une étude magistrale, l’importance décisive de cette vertu dans le contexte actuel : « Le péché qui s’oppose le plus à la vertu de force se ramène à une forme quelconque de rébellion contre le bien commun, et celle-ci, en définitive, à l’exaltation du Moi et de son bien particulier. Si saint Thomas n’en parle pas, c’est que la société de son époque n’était pas rongée par l’égoïsme individuel et collectif […]. La vertu de force et son application en tous domaines […] revêt actuellement une importance […] sans exemple, tant dans la résistance que dans l’attaque qui la caractérisent. »

De Corte montre ensuite de façon convaincante qu’il est beaucoup plus difficile de s’opposer « à un système de pressions extérieures et intérieures, qui interdisent à la connaissance et à la volonté humaines d’atteindre les réalités pour quoi elles sont faites », que d’affronter un adversaire qui veut exercer sa domination sur la cité « sans porter atteinte à la nature même de l’intelligence de l’homme ni à celle de la société [3] ».

Le commandant Hélie Denoix de Saint Marc, dont la noblesse morale a forcé l’admiration même de ses adversaires, en conclusion de son beau texte Que dire à un jeune de vingt ans ?, écrit : « Enfin, je lui dirai que, de toutes les vertus, la plus importante, parce qu’elle est la motrice de toutes les autres et qu’elle est nécessaire à l’exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c’est peut-être cela “l’honneur de vivre” [4]. »

Nature de la vertu de force

La force ou le courage est, selon la sagesse grecque, l’une des quatre vertus qui forment l’ossature de la vie humaine, une de ces vertus sur lesquelles s’appuient et tournent les autres, une vertu « cardinale ». Les auteurs inspirés et les penseurs chrétiens reçoivent et purifient cette conception, qui exprime un aspect de la nature même de l’homme, et la mettent sous l’influx de la foi et de la charité [5].

Dans le dialogue qui est, pour une part, fondateur de toute la politique occidentale, La République, Platon écrit : « Nous appelons l’individu courageux (andreion), en considération de la partie irascible de son âme, lorsque cette partie sauvegarde, à travers peines et plaisirs, les préceptes de la raison touchant ce qui est ou qui n’est pas à craindre [6]. »

Dans la même ligne, avec sa précision scientifique coutumière, parlant du courage (andreia), qu’il qualifie de « noble chose », Aristote écrit : « Celui qui attend de pied ferme et redoute les choses qu’il faut, pour une fin droite, de la façon qui convient, et au moment opportun, ou qui se montre confiant sous les mêmes conditions, celui-là est un homme courageux (andreios). Car l’homme courageux pâtit et agit pour un objet qui en vaut la peine et de la façon qu’exige la raison [7]. »

Nous verrons plus loin que la vertu de force n’est nullement désavouée dans le Nouveau Testament. Il suffira, pour l’instant, de citer ce texte significatif de saint Paul, qui recommande aux fidèles de Corinthe : « Veillez, et demeurez fermes dans la foi, conduisez-vous avec virilité (andridzesthe), et fortifiez-vous. Que toutes choses se fassent chez vous dans la charité. » (1 Co 16, 13-14) Le père Allo commente ainsi ces paroles de l’apôtre des nations : « Les fidèles de Corinthe doivent “veiller” contre leur laisser-aller, “être fermes dans la foi”, contre les influences de “libertins” comme ceux qui mettaient en doute la résurrection, se “viriliser” pour se dégager des enfantillages qu’ils étalaient dans leur prétention à la sagesse ou aux charismes (ch. 1-3, 13 et 14), se “fortifier” de toutes façons contre leurs passions, leurs chicanes, leur tolérance lâche comme dans l’affaire de l’incestueux, leurs craintes et leur respect humain dans celle des idolothytes [8]. »

Saint Thomas d’Aquin, pour sa part, explique pourquoi la force est une vertu : « Il faut supprimer les obstacles à [l’]établissement de la droite raison dans les affaires humaines. Or la volonté humaine est empêchée de suivre la rectitude de la raison de deux façons : parce qu’un bien délectable l’attire hors de ce que requiert la rectitude de la raison, et cet empêchement est supprimé par la vertu de tempérance ; ou parce qu’une difficulté qui survient détourne la volonté de faire ce qui est raisonnable. Pour supprimer cet obstacle, il faut la force d’âme, qui permet de résister à de telles difficultés, de même que par sa force physique l’homme domine et repousse les empêchements corporels. Aussi est-il évident que la force est une vertu, en tant qu’elle permet à l’homme d’agir conformément à la raison [9]. »

II. Qu’est-ce que la violence ?

Pour comprendre ce qu’est la violence, il faut admettre que les choses ont une nature : la notion de violence présuppose celle de nature. Est violent, par rapport à un être déterminé, ce qui va contre la tendance spontanée de sa nature. L’exemple donné classiquement est celui du mouvement d’un corps pesant : son mouvement naturel est d’aller « vers le bas », vers le corps plus pesant qui l’attire ; le mouvement « vers le haut » est pour lui violent, il suppose l’intervention d’un agent qui contrarie sa tendance naturelle [10].

Évidemment, si l’on récuse l’existence de natures stables, si « les choses en soi », les êtres donnés dans la réalité, n’ont pas d’essence, ou bien si cette essence ne peut en aucune manière être atteinte par l’intelligence, la notion même de violence devient inintelligible, ou du moins elle s’obscurcit ou se restreint. La violence, selon les cas, se réduira à ce qui s’oppose à l’assouvissement de n’importe quel désir, ou se restreindra à la brutalité physique ou au désagrément sensible. Dans notre modernité, qui est revenue pour une bonne part à un stade mental sophistique et présocratique (les choses n’ont pas de nature déterminée ou leur « nature » est ce que décide une convention positive), c’est à peu près le sens que reçoit ce terme.

Précisons maintenant cette notion pour le cas des êtres spirituels. Leur nature étant caractérisée par l’intelligence et la volonté, sera donc violent pour eux ce qui sera contre leur volonté libre [11]. Ainsi, l’homme à qui on vole son portefeuille est dit « subir une violence » ; la femme à qui on impose, contre sa volonté, un rapport sexuel, est dite « être violentée ». Et, pour l’homme mauvais qui ne veut pas se conformer à la raison, la soumission à une juste loi est une violence. « On peut encore être soumis à la loi d’une autre manière : lorsqu’on subit une contrainte imposée. C’est en ce sens que les hommes vertueux et justes ne sont pas soumis à la loi, mais seulement les mauvais. En effet, ce qui est imposé par la contrainte et la violence est contraire à la volonté. Or la volonté des bons s’accorde avec la loi ; c’est la volonté des mauvais qui s’y oppose. En ce sens, ce ne sont pas les bons qui sont sous la loi, mais uniquement les mauvais [12]. »

Selon le droit naturel, la violence n’est donc pas nécessairement un « dévoiement de la vertu de force », comme on l’écrit parfois. L’injuste violence s’oppose certes chez celui qui l’inflige, non seulement à la prudence et à la justice, mais aussi (selon les cas concrets) à des vertus annexes à la vertu de force, comme la patience, la magnanimité ou la longanimité. Mais il y a, nous en parlerons plus loin, des cas d’exercice légitime de la violence. Si toute violence est toujours un mal « physique » [13] pour celui qui la subit (car cela va contre sa nature ; pour l’homme, cela va contre sa volonté), tout exercice de la violence n’est pas un mal « moral » pour celui qui l’exerce, car cet exercice peut être conforme à la règle droite de la raison.

Il y a donc un exercice de la violence conforme à la justice et à la prudence. On pourrait – en prenant bien garde aux abus possibles (et qui furent trop fréquents) de ce terme – l’appeler une « juste violence » : pour préserver le bien commun ou repousser une violence injuste. Cette « juste violence » est modérée par la prudence et impérée par la justice. Elle a besoin de la force comme vertu annexe, car il faut du courage pour combattre l’ennemi ou pour punir le malfaiteur [14]. Très conscient des innombrables abus que les autorités peuvent faire – et font malheureusement fréquemment, du fait de la tendance au mal dérivant du péché originel – du pouvoir de coercition, saint Thomas n’en maintient pas moins sereinement la légitimité de son principe : « Quant aux princes, l’autorité publique leur est confiée pour qu’ils fassent respecter la justice. Ils ne peuvent donc user de violence et de coercition que selon les dispositions de la justice, soit en combattant contre les ennemis extérieurs, soit en punissant les malfaiteurs de la cité. [...] Lorsque les princes exigent de leurs sujets ce qui leur est dû selon la justice pour la garde du bien commun dont ils sont responsables, ils ne commettent pas de rapine, même s’ils emploient la violence [15]. »

Dans les milieux chrétiens, depuis une cinquantaine d’années, notamment chez nombre de prêtres et de prélats, on perd de vue cette donnée, et l’on a tendance à penser que toute coercition est opposée à la dignité de l’homme [16]. Cette tendance découle, nous semble-t-il, d’une notion erronée de la dignité. C’est à bon droit que l’on rattache la dignité à la personne, mais on oublie souvent que la dignité de la personne – un sujet subsistant par soi dans une nature raisonnable – est d’agir selon la noblesse de sa nature [17]. On peut déchoir de cette dignité par des actes opposés aux exigences de la nature humaine, notamment à cette dimension sociale et politique inscrite dans la nature humaine. Si un individu s’oppose au bien commun (qui est, en un sens, immanent à tous les biens propres), il déchoit par rapport à sa dignité d’animal politique, qui doit vivre de la raison et dans l’ordre de l’amour. Certes, un homme qui agit mal garde sa nature humaine, et donc la dignité d’être un sujet de l’espèce humaine [18]. C’est pourquoi même le pire des malfaiteurs doit être traité comme un homme et non comme un bête. Il y a des traitements indignes dont il faut s’abstenir à son égard, et des droits (notamment dans son rapport à Dieu) qu’il faut toujours respecter. Mais, autant qu’il est en lui, il déroge par son agir à sa propre dignité : car l’agir de l’homme doit être conforme à la plus noble part de son essence. Lorsque l’on perd cela de vue, certaines questions deviennent vraiment inextricables [19].

Il faut ajouter que, sur cette question de la violence, comme souvent dans le contexte de la modernité, il y a un grave problème sémantique. « Violence » est pris maintenant presque toujours dans un sens péjoratif, un peu comme « discrimination »... alors qu’il y a, comme Jean Madiran l’avait souvent rappelé, une discrimination juste [20]. On peut voir là une des origines de la crise du droit pénal et de l’éducation – dans la société civile comme dans l’Église –, et l’une des causes de la réticence à recourir à des sanctions, comme si la dignité de la personne s’y opposait de façon absolue. On pourrait donc utilement préciser, lorsque cela s’avère opportun : juste violence ou injuste violence.

Notons que l’usage juste de la violence, comme la permission des maux par Dieu, est toujours en définitive ordonné à un bien.

La divine providence fait un bon usage [même] des maux. Parfois, c’est pour la propre utilité de ceux en qui se trouvent ces maux, comme lorsque des infirmités corporelles ou même spirituelles, par l’action de Dieu, tournent à l’utilité de ceux qui les subissent. Parfois, c’est pour l’utilité des autres, et ceci arrive de deux façons : parfois, c’est pour l’utilité propre d’un tiers, comme lorsque, du fait d’une peine subie par quelqu’un, un autre s’amende ; parfois, c’est pour l’utilité commune, comme lorsque la peine des malfaiteurs est ordonnée à la paix de la cité [21].

III. Les cas de violence légitime entre hommes

On dénombre classiquement trois cas où l’exercice de la violence peut être légitime : l’un concerne le rapport entre individus, le second celui de la puissance publique aux membres de la cité, le troisième les rapports entre cités [22].

1. La légitime défense (principalement entre individus)

Le Catéchisme de l’Église catholique montre comment, dans la légitime défense, le tort causé à l’agresseur n’est voulu qu’indirectement : « La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à l’interdit du meurtre de l’innocent que constitue l’homicide volontaire. “L’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur [...]. L’un seulement est voulu ; l’autre ne l’est pas” (ST, 2a 2æ, q. 64, a. 7) [23]. »

Et il montre que c’est l’ordre de l’amour qui justifie cela :

L’amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide, même s’il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel : « Si, pour se défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais, si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite [...] Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui. » (ST, 2a 2æ, q. 64, a. 7) [24]

2. La juste peine (dans la cité et dans l’Église)

Qu’il soit légitime à l’autorité d’appliquer des pénalités pour sanctionner la loi, saint Paul et saint Pierre l’enseignent explicitement.

Voici ce que déclare l’apôtre des gentils : « Ce n’est pas pour rien que [l’autorité] porte le glaive : elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. » (Rm 13, 4) [25] Saint Thomas, dans son commentaire, déclare : « Par conséquent et de toute évidence, il est non seulement licite mais aussi méritoire pour des princes d’exécuter, par zèle de la justice, la vengeance contre les méchants [26]. » Le grand pape Pie XII, s’adressant à des juristes, précise : « Les paroles qu’on trouve dans ces sources […] ne se réfèrent pas au contenu concret de prescriptions juridiques ou de règles d’action particulières (cf. spécialement Rm 13, 4), mais au fondement essentiel du pouvoir pénal et de sa finalité immanente [27]. »

Écoutons maintenant le prince des apôtres : « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. » (1 P 2, 13‑14)

Dans un discours où il traite de la nature du droit pénal, Pie XII expose les trois finalités qui sont traditionnellement reconnues à la peine. Il prend soin d’insister sur l’importance, souvent méconnue aujourd’hui, de la troisième. La peine est :

– une mesure de protection de la communauté ;

– une tentative pour ramener le coupable à l’observation du droit ;

– l’expiation du délit commis qui sanctionne la violation du droit.

Le nœud de la faute, c’est l’opposition libre à la loi reconnue obligatoire, c’est la rupture et la violation consciente et voulue de l’ordre juste. Une fois qu’elle s’est produite, il est impossible de faire en sorte qu’elle n’existe pas. Pour autant cependant que l’on peut accorder satisfaction à l’ordre violé, il faut le faire. C’est une exigence fondamentale de la « justice ». Son rôle dans le domaine de la moralité est de maintenir l’égalité existante et justifiée, de garder l’équilibre et de restaurer l’égalité compromise. Celle-ci demande que, par la peine, le responsable soit soumis de force à l’ordre. L’accomplissement de cette exigence proclame la suprématie absolue du bien sur le mal ; par elle s’exerce l’absolue souveraineté du droit sur l’injustice [28].

Le Catéchisme de l’Église catholique souligne en outre qu’il y a des cas où cette légitime défense est un devoir. Il consacre l’enseignement de Pie XII sur les finalités de la peine et leur hiérarchie : « En plus d’un droit, la légitime défense peut être, non seulement un droit, mais un devoir grave pour qui est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. À ce titre, les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité [29]. »

L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal : elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable [30].

3. La guerre juste (entre États)

En dépit des fléchissements observés chez certains hommes d’Église, et malgré le caractère particulièrement dramatique des conflits modernes, le pacifisme absolu n’est jamais entré dans la doctrine catholique. La doctrine de la « guerre juste » fait l’objet d’un enseignement précis du magistère. Ainsi s’exprime, citant le concile Vatican II, le Catéchisme de l’Église catholique : « Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d’œuvrer pour éviter les guerres. Aussi longtemps cependant “que le risque de guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense” (GS 79) [31]. »

Des précisons rigoureuses sur la légitimité de la guerre sont apportées :

Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d’une légitime défense par la force militaire. La gravité d’une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois : (1) que le dommage infligé par l’agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain ; (2) que tous les autres moyens d’y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces ; (3) que soient réunies les conditions sérieuses de succès ; (4) que l’emploi des armes n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l’appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la « guerre juste » [32]. L’appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun [33].

Dans un cas de légitime rébellion contre un pouvoir tyrannique, ou lorsque, dans une situation chaotique où, de fait, le pouvoir n’est absolument plus en mesure de s’exercer, le problème se complique, il faut que ceux qui prennent l’initiative du soulèvement soient en mesure de poser un jugement prudentiel, tenant compte des chances de réussite, de l’épuisement des moyens pacifiques, du danger d’introduire une situation pire que la précédente. Nous ne faisons qu’évoquer cette question qui est historiquement bien réelle, comme le montrent les cas des chouans et des vendéens en France, des cristeros au Mexique, de l’alzamiento en Espagne, ou des milices d’autodéfense chrétienne au Moyen-Orient depuis 1975.

IV. La violence dans la nature déchue et rachetée

Ce que nous avons dit jusqu’ici relève de l’ordre naturel et est donc valable de soi en toute société. Il faut maintenant considérer la nature humaine dans l’état concret qui découle du péché originel et de la rédemption.

1. Le lien entre violence et religion : seulement un mythe ?

Du fait de la corruption de la nature, les puissances de l’homme sont affaiblies et gênées dans l’exercice des actes vertueux. Ignorance dans l’intelligence, malice dans la volonté, faiblesse dans l’énergie, concupiscence dans le désir : ce sont là des blessures qui découlent du péché originel. L’abandon de la grâce et de l’ordre de l’amour se traduit par une désorganisation des rapports de l’homme avec le divin. Les relations de l’homme avec Dieu sont marquées désormais par la peur et l’angoisse de ne pas être agréable aux puissances supérieures qui gouvernent le monde. Comme la religion est la première des vertus morales, sa blessure par le péché se traduira par des désordres particulièrement graves. L’instinct religieux, qui est au cœur de la nature humaine, échappant à la régulation de la raison, débouchera souvent sur des violences révoltantes, exercées même sur la conscience : obligation de rendre un culte divin à des créatures, enfermement oppressant de toute la vie dans des rituels minutieux et des superstitions cruelles, sacrifice de la dignité humaine dans le système des castes, et même sacrifices humains de masse, comme dans la Carthage punique et dans certaines civilisations américaines précolombiennes.

Y a-t-il donc un lien entre la violence (injuste) et la religion ? Oui, dans presque tous les tâtonnements religieux qui ne sont pas pleinement éclairés par la révélation. Mais ce lien, dans la nature déchue et non encore soumise à l’influence directe de la rédemption, existe aussi entre la politique et la violence (injuste), entre l’économie et la violence (injuste), entre la famille et la violence (injuste). L’existence de tyrans divinisés, d’une foule d’esclaves s’épuisant au service de quelques hommes libres, du droit de vie ou de mort du paterfamilias sur les siens, suffit à attester que ce n’est pas seulement la religion, mais toute activité humaine qui, depuis la chute originelle, a un lien avec la violence (injuste).

On peut même aller plus loin : ce sont, non les religions, mais les athéismes modernes qui ont le plus cultivé ce lien, à des échelles insoupçonnées jusqu’alors. Les grands totalitarismes athées (jacobinisme, nazisme, marxisme, hédonisme institutionnalisé [34]) ont inventé ou perfectionné l’art du génocide ; en tout cas, ils l’ont porté à un degré d’efficacité qui bat tous les records. On a tué injustement au nom de Dieu, oui, hélas. Mais on a aussi, et davantage, massacré au nom de la mort de Dieu. Ce n’est pas la religion par elle-même qui est injustement violente, c’est l’homme déchu.

2. La présence de la violence dans l’Ancien Testament.

Étant reconnu que l’usage de la violence n’est pas nécessairement illégitime, il faut maintenant considérer le cas de l’Ancien Testament, où se manifeste une dose de violence assez impressionnante. Faut-il la mettre sur le même pied que celle du Coran ? Le sujet n’est pas facile, et nous ne donnons ici qu’une première approche.

Il faut tout d’abord analyser les passages où la violence est présente dans les livres de l’Ancien Testament, en prenant garde à leur genre littéraire, afin de voir, dans chaque cas, si l’exercice de la force armée (ou de la violence) qui s’y rencontre découle d’un ordre positif de Dieu, ou s’il est simplement décrit par l’auteur sacré, sans approbation, comme sont rapportés les mensonges de Jacob à Isaac.

Ensuite, trois éléments de réflexion sont à prendre en compte au sujet de cette violence :

– c’est une tolérance correspondant à la dureté du cœur des peuples de cette époque ;

– cette tolérance est strictement circonscrite par un dessein divin singulier et qui ne doit jamais se reproduire (l’installation du peuple élu et la protection de son monothéisme) ;

– ce régime présente une caducité irréversible et il a été aboli définitivement par le Christ.

Un aspect de la pédagogie divine dans l’éducation d’un peuple à la nuque raide (comme la plupart de ses voisins d’ailleurs) se manifeste ici. Dieu part du niveau de connaissance du droit naturel qui est atteint à l’époque, spécialement pour le droit naturel secondaire (par exemple le statut de la polygamie et le droit de la guerre) [35]. Mais, si Dieu tolère ces choses à cause de la dureté du cœur des hommes (cf. Mt 19, 8 : ad duritiam cordis), c’est dans l’intention d’introduire ce qui permettra de les dépasser irréversiblement. Dans la vraie religion révélée, il y a une véritable évolution dans la révélation, entre les deux stades de l’histoire du salut. En son premier stade, qui est l’Ancien Testament – il faut le regarder en face et le concéder loyalement –, il y a une violence (temporaire et circonscrite), destinée à l’installation et à la protection du peuple élu sur la terre que Dieu lui destine.

La différence essentielle avec le statut de la violence en islam est que ces recommandations de violence présentes dans l’Ancien Testament sont intrinsèquement liées à l’histoire du don de la terre promise pour préparer la venue du Messie, et qu’elles sont donc absolument caduques après celle-ci ; alors que celles du Coran et de la Sunna visent la nature même des rapports croyants-infidèles. La progressivité de la révélation chrétienne (entre l’Ancien et le Nouveau Testament) est absente du Coran [36], qui ignore presque complètement l’idée d’un progrès de la révélation et d’un progrès parallèle dans les mœurs, alors que c’est un élément essentiel pour la Bible.

Lorsque des ordres d’anathème (comme ceux donnés à Josué et à Saül) apparaissent dans la Bible, c’est toujours par l’intermédiaire d’un prophète, comme Samuel, ou d’un homme doté d’un charisme équivalent, comme Josué. Par conséquent, l’appel à prendre les armes contre les ennemis de Dieu et pour l’avancement de son royaume sur la terre n’a jamais fait l’objet d’une institution stable, comme le jihad, dans l’Ancien Testament. Cela n’a pas valeur de loi constitutive du royaume de Dieu, et il faut un ordre exprès, reçu par une voie charismatique, pour que l’action soit légitime [37].

Dans l’islam, la guerre sainte a le statut d’une véritable institution, intrinsèque et permanente [38], alors que, dans l’Ancien Testament, elle n’est prescrite que dans certaines circonstances, selon un ordre ponctuel transmis par un prophète. Elle n’est donc pas détachable des circonstances particulières qui la justifient.

3. « Le royaume des cieux souffre violence ».

Le passage où Notre Seigneur affirme que « le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui l’emportent » (Mt 11, 12) a reçu diverses interprétations [39]. L’une d’entre elles met en lumière le fait que tout exercice des vertus réclame l’exercice concomitant de la vertu de force, qui va, dans l’état concret de la nature déchue, contrarier certaines tendances et désirs, leur « faire violence ». Certes, lorsque c’est le sujet lui-même qui s’applique cette violence, c’est une « violence » dans un sens diminué : elle va contre une partie de l’homme (une passion désordonnée qui afflige l’une de ses facultés), mais non contre la plus noble partie de sa nature, à savoir l’intelligence qui comprend la nécessité de l’effort, et la volonté qui veut ce bien, conforme à la raison, de la mortification de la passion.

Pour faire ce qui doit être fait, il faut toujours du courage ; et ceci spécialement lorsqu’il s’agit de se convertir et de chercher le royaume des cieux.

Marcel De Corte écrit :

Conserver la bonne disposition des parties dans un tout, lesquelles sont toujours tentées de s’en séparer à cause des passions qui assaillent l’humaine faiblesse, appartient par excellence à la force. Pour accomplir ce qui doit être et être fait, il faut toujours en premier lieu du courage. Dès lors, si l’ordre de préséance des vertus cardinales est bien : prudence, justice, force, tempérance, et le cortège des autres vertus [ST, II-II, q. 123, a. 12], dans la pratique, sans laquelle il n’est ni vertu, ni bien commun en particulier, la force est la condition de toute vertu et de tout bien [40].

Dans une belle communication, intitulée de façon éloquente « La violence au service de la liberté », Gustave Thibon développe, avec son art souverain de la pédagogie, cette vérité d’expérience :

Il y a la violence éducatrice ; celle que l’on exerce par exemple sur un enfant que l’on éduque. Dès qu’on éduque un enfant, on l’oblige à renoncer à une partie de sa liberté aujourd’hui pour mieux assurer sa liberté de demain. […] « La culture, ça commence par un embêtement » (Alain). ça commence par faire faire à un enfant ce qu’il n’a pas envie de faire. […].

La question se résume ainsi : il y a dans l’homme des facultés et des tendances qui exigent un minimum de violence. D’une part, les mécanismes de la sensibilité et des humeurs, qui ont besoin de dressage et de discipline, et d’autre part, l’inclination au mal, qui doit être freinée et, à la limite, extirpée. Et aux individus, ou aux collectivités, qui sont incapables d’exercer cette violence sur eux-mêmes – c’est-à-dire de se guérir de l’intérieur –, il est légitime, il est même bienfaisant de l’imposer du dehors. […] « La violence est juste où la douceur est vaine » (Corneille). Donc un minimum de violence pour un maximum de liberté, c’est le principe qui s’impose à la conscience chrétienne. […]

Je n’ignore pas à quelles hypocrisies peut conduire l’admission du principe de la juste violence, car c’est la misère et la grandeur de l’homme de ne pouvoir abuser de la force qu’en invoquant la justice. […] Il n’en reste pas moins que dans certaines circonstances, le refus systématique d’un minimum de violence mène en droite ligne au règne de la violence absolue. […] Dans la perspective chrétienne, qui, je crois, tient le chemin de crête entre deux erreurs opposées, la violence représente une nécessité de fait, due à l’imperfection de notre nature et à la présence très virulente du péché en nous ; une nécessité de fait qui doit être réduite au minimum indispensable pour éviter un plus grand mal [41].

Contrairement aux accusations sans cesse renouvelées de ses ennemis, de Celse à Voltaire et de Lucien à Nietzsche, le christianisme n’est pas un doux irénisme qui déviriliserait les hommes. Il sait que la violence existe et qu’un usage sage de la violence est nécessaire pour repousser l’injuste violence. Il aime l’héroïsme, mais il sait que le véritable héroïsme est d’abord une victoire sur soi :

L’humilité, dans l’esprit de l’Évangile, et la prière pour obtenir le secours de la grâce de Dieu, peuvent parfaitement s’unir à l’estime de soi, à la confiance en soi, à l’héroïsme. L’Église du Christ, qui, à travers tous les temps, et jusqu’au présent le plus récent, compte plus de confesseurs et de martyrs volontaires que toute autre collectivité morale, [l’Église] n’a besoin de recevoir de personne des leçons sur l’héroïsme des sentiments et des actes. Dans sa misérable façon de railler l’humilité chrétienne, comme une dégradation de soi-même et une attitude sans courage, l’odieux orgueil de ces novateurs se couvre lui-même de ridicule [42].

4. « Si on te frappe sur une joue… »

« Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre ; à qui t’enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. » (Lc 6, 27-29) Le sens profond de cette recommandation se tire du statut même des conseils donnés par le Christ, qui, à la différence des commandements, ne s’imposent pas de façon uniforme. Certes, tous les chrétiens doivent pratiquer les conseils pour arriver à la perfection de la charité. Mais, pour un conseil déterminé, s’il faut toujours le vivre en esprit, et être prêt à l’appliquer si les circonstances l’exigent, l’application littérale relève du choix de chacun sous l’inspiration du Saint-Esprit [43]. Tous doivent exercer même en acte certains conseils, sous peine de stagner spirituellement, mais tous ne doivent ni ne peuvent exercer littéralement tous les conseils.

Ceci vaut d’ailleurs même pour les religieux qui choisissent de vivre littéralement trois conseils particulièrement importants [44].

Pour le passage de saint Luc que nous avons cité, voici un commentaire dont le fond est tout à fait classique chez les exégètes :

Il est évident qu’il ne peut s’agir de pratiques imposées à tous, mais bien de simples conseils ; et encore la mise en pratique de ces conseils doit-elle être réglée par la vertu de prudence. Il ne faudrait pas que l’attitude des disciples, assurant l’impunité aux malfaiteurs, soit pour ceux-ci un encouragement à faire le mal et à pratiquer l’injustice. Il y a cependant dans ces conseils une directive générale, qui doit être imposée à tous nos actes : la charité doit les commander tous ; et elle le fera d’autant mieux que nous ne recherchons que le bien et non la vengeance, et que nous estimerons cette vertu de charité au-dessus de nos biens et de notre honneur [45].

Saint Thomas d’Aquin, lorsqu’il rencontre cette scène fameuse du soufflet du valet à Notre Seigneur, indique la portée de l’attitude du Sauveur et l’instruction à en tirer : « Il y a ici une question, parce que le Seigneur a prescrit à ses disciples : “Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui l’autre”. […] L’Écriture Sainte doit être comprise telle que le Christ et les autres saints l’ont gardée. Or le Christ n’a pas présenté l’autre joue au serviteur [46], et Paul non plus. Il ne faut donc pas comprendre que le Christ avait ordonné que l’on tendît au sens littéral, matériellement, l’autre joue à celui qui en frappe une. Mais il faut comprendre que l’âme doit se préparer afin que, si cela était nécessaire, elle soit dans une disposition telle qu’elle ne s’émeuve pas contre celui qui frappe, mais soit prête à supporter quelque chose de semblable et même davantage. Et cela, le Seigneur l’a observé, lui qui a livré son corps à la mort. Ainsi la protestation du Seigneur fut utile à notre instruction [47]. »

D’une façon plus générale, le conseil de ne pas résister au mal, loin d’être une recommandation de lâcheté, s’entend d’une façon forte et prudente :

Il y a deux façons de ne pas résister au mal. La première consiste à pardonner une injure personnelle. Cette manière d’agir peut contribuer à la perfection, quand elle favorise le salut d’autrui. La seconde consiste à supporter patiemment l’injure faite à autrui. Et cela relève de l’imperfection et même du vice, si l’on était capable de résister à l’insulteur. C’est pourquoi saint Ambroise écrit : « Ce courage qui, à la guerre, protège la patrie contre les barbares et, chez soi, défend les faibles et les familiers contre les bandits, c’est une parfaite justice. » (De Officiis, I, 27) [48]

La pensée de l’Aquinate et des théologiens de son époque, sur ce point, loin d’être émolliente, va jusqu’à affirmer qu’un juste exercice de la violence peut en certains cas constituer une œuvre de perfection :

La fonction militaire est susceptible d’être ordonnée au bien du prochain, et non pas au bien des particuliers uniquement, mais encore à la défense de tout l’État. […] Le métier des armes peut aussi servir au maintien du culte divin. […] Il est donc convenable d’instituer un ordre religieux pour la vie militaire, non certes en vue d’un intérêt temporel, mais pour la défense du culte divin et le salut public, ou encore la défense des pauvres et des opprimés [49].

On peut souligner en terminant que, si la force doit soutenir la justice jusqu’à l’emploi de la violence, elle doit s’allier à la prudence et refuser tout esprit de vengeance personnelle. Les combattants savent que le plus difficile est souvent de dominer sa propre violence désordonnée et de s’abstenir de toutes injustes représailles contre un ennemi vaincu. « La justice sans la miséricorde, c’est de la cruauté ; la miséricorde sans la justice aboutit à la dissolution [50]. »

« Dès que nous entrons dans le problème de la violence exercée sur les autres, la conscience chrétienne entre dans un maquis de plantes épineuses de toutes espèces. J’ai parlé justement du rapport idéal entre les hommes, du rapport évangélique, autrement dit des rapports fondés uniquement sur la vérité et l’amour. Seulement il se trouve que ces rapports sont extrêmement difficiles, car la sainteté est rare, et même quand elle existe, elle n’entraîne pas nécessairement la réciprocité dans les rapports avec le prochain. Car les hommes, dans leur immense majorité, y compris les chrétiens, sont loin d’être uniquement dirigés par la vérité et par l’amour [51]. »

Fr. L.-M. de Blignières

[1] Précisons que la raison dont il est ici question n’est pas une « raison raisonnante, froide et abstraite », mais la faculté de discerner le juste et le bien pour la personne humaine et la cité.

[2] Le discours est du 8 juin 1978. Voici la partie centrale du passage : « Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d’où l’impression que le courage a déserté la société tout entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. […] Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu’à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière : […] leurs langues sèchent et […] leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l’Internationale de la terreur. »

[3] Marcel De Corte, De la force, DMM, 1980, pp. 26, 30 et 31.

[4] http://www.heliedesaintmarc.com/que_dire.pdf

[5] Cf. Magnanimité. L’idéal de la grandeur dans la philosophie païenne et dans la théologie chrétienne,

R.-A. Gauthier, o. p., Paris, Librairie philosophique Vrin, « Bibliothèque thomiste, n° 28 », 1951.

[6] Platon, La République, livre IV, 442 b-c.

[7] Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre III, ch. 9, 1115 a 6 – ch. 10, 1115 b 23. Début et fin du texte : « Le courage (andreia) est une médiété [un juste milieu] par rapport à la crainte et à la témérité. […] Au sens principal du terme, on appellera courageux celui qui demeure sans crainte en présence d’une noble mort ou de quelque péril imminent pouvant entraîner la mort : or tels sont particulièrement les dangers de la guerre. […] Son courage est une noble chose, par suite sa fin aussi est bonne, puisqu’une chose se définit toujours par sa fin ; et par conséquent c’est en vue d’une fin noble que l’homme courageux fait face aux dangers et accomplit les actions que lui dicte son courage. »

[8] E.-B. Allo, o. p., Saint Paul. Première épître aux Corinthiens, Paris, Gabalda, 19342, p. 464.

[9] ST, 2a 2æ, q. 123, a.1. Début du texte : « Selon Aristote, “la vertu rend bon celui qui la possède et rend bonne son action”, ce qui s’applique à la vertu de l’homme. Or le bien de l’homme consiste à se régler sur la raison, selon Denys. Il revient donc à la vertu de rendre l’homme bon et de rendre raisonnable son action. Or cela se produit de trois manières. La raison elle-même est rectifiée ; c’est l’œuvre des vertus intellectuelles. Cette rectitude de la raison est instaurée dans les relations humaines ; c’est la tâche de la justice. […] »

[10] « Selon le Philosophe dans le livre III de l’Éthique, est violent ce dont le principe est extérieur, le patient n’apportant à cela aucune force ; comme dans le cas où une pierre est lancée vers le haut, parce que, par elle-même, elle n’a aucune inclination à faire ce mouvement. » (De veritate, q. 22, a. 5)

[11] « La nécessité de contrainte répugne tout à fait à la volonté. Car nous appelons violent ce qui est contraire à l’inclination naturelle d’un être. Or le mouvement volontaire est une certaine inclination vers un objet. Par suite, comme on appelle naturel ce qui est conforme à l’inclination de la nature, ainsi appelle-t-on volontaire ce qui est conforme à l’inclination de la volonté. Or il est impossible qu’un acte soit à la fois violent et naturel ; il est donc également impossible qu'un acte soit absolument contraint ou violent, et en même temps volontaire. » (ST, 1a, q. 82, a. 1)

[12] Cf. ST, 1a 2æ, q. 96, a. 5. Cela suppose bien sûr que la loi soit juste. Si elle est injuste, elle impose, en allant contre la raison, une violence aux bons.

[13] En prenant ce terme dans son sens large, qui répond au grec phusis, la nature.

[14] Comme le disait Denoix de Saint Marc, la force est en un sens « nécessaire à l’exercice de toutes les vertus ». « Le mot de force peut se prendre en deux sens. D’abord selon qu’elle implique en elle-même une certaine fermeté d’âme. En ce sens, c’est une vertu générale, ou plutôt une condition de toute vertu parce que, d’après le Philosophe (Éthique à Nicomaque, l. 2), il est requis pour la vertu “d’agir de façon ferme et inébranlable.” » (ST, 2a 2æ, q. 123, a. 2)

[15] ST, 2a 2æ, q. 66, a. 8, corpus et ad 3.

[16] La traduction fautive du passage central de la déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse est éloquente à cet égard. Le texte latin officiel, le seul qui fait foi, dit : « Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a coercitione […]. » Le texte latin dit donc seulement que les hommes doivent être soustraits « à la contrainte ». La traduction française du Secrétariat pour l’unité des chrétiens (Paris, Éditions du Centurion, 1967) écrit en revanche : « Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte […]. » (DH, n. 2) En fait, l’exemption de contrainte n’est pas totale, puisque l’explicitation de ce droit dit qu’il vaut « dans de justes limites (intra debitos limites) ».

[17] « La vie active, quant à cette partie qui s’applique au salut des autres, est plus utile que la vie contemplative, mais la vie contemplative est plus digne ; parce que la dignité signifie la bonté de quelque chose pour elle-même, l’utilité au contraire signifie la bonté pour autre chose (dignitas significat bonitatem alicujus propter seipsum, utilitas vero propter aliud). » (In III Sent., dist. 35, q. 1, a. 1, quæst. 1) « La dignité est un attribut absolu qui ressortit à l’essence. » (ST, 1a, q. 42, a. 4, ad 2)

[18] On pourrait dire qu’il conserve sa dignité ontologique et déchoit (plus ou moins selon la nature de son crime) de sa dignité opérative.

[19] Nous pensons notamment au domaine de la morale conjugale. Si deux personnes du même sexe – deux sujets subsistants, autonomes, libres – s’aiment, qu’est-ce qui empêche qu’elles se « marient » ? C’est la nature humaine intrinsèquement sexuée, qui fait que leur union ne peut être un « mariage ». Sur ce genre de questions, les ravages d’un personnalisme intempestif se font sentir lorsque certains fidèles et pasteurs chrétiens rechignent à admettre l’existence des actes et des situations « contre-nature ».

[20] Pour sélectionner les pilotes d’avion, on « discrimine » impitoyablement (et justement) les personnes qui ont une mauvaise vue ; pour choisir des éducateurs d’enfants, on « discrimine » les candidats qui présentent une tendance pédophile ; pour recruter les imams dans les mosquées, on « discrimine » les non-musulmans ; pour nommer les professeurs de théologie dans les Universités catholiques, on « discrimine » (ou on devrait discriminer…) les personnes qui n’adhèrent pas à l’enseignement authentique du magistère de l’Église. La vie sociale est remplie de discriminations, souvent justes.

[21] In Dionysii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 23.

[22] Nous emploierons ce terme de cité, qui a son origine dans la pensée politique grecque, pour faire référence au sujet de la puissance publique, sans exclure celui d’État, en prenant toutefois garde aux ambiguïtés qui entourent ce dernier terme dans le contexte des totalitarismes modernes de diverses espèces.

[23] CEC, n° 2263.

[24] CEC, n° 2264.

[25] Voici le contexte immédiat de l’enseignement paulinien : « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n’avoir pas à craindre l’autorité ? Fais le bien et tu en recevras des éloges ; car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains, si tu fais le mal ; car ce n’est pas pour rien qu’elle porte le glaive : elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre, non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. » (Rm 13, 1-5).

[26] In Ep. Ad Romanos, chapitre 13, leçon 1, n. 1035, trad. Stroobant de Saint-Eloy, p. 452.

[27] Pie XII, « Discours aux juristes catholiques italiens », du 5 février 1955, Documents pontificaux de S. S. Pie XII, Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 1955, p. 32. Pie XII vient de parler de « ce que les sources de la révélation et la doctrine traditionnelle enseignent au sujet du pouvoir coercitif de l’autorité humaine légitime ».

[28] Pie XII, « Discours au 6e Congrès international de droit pénal », du 3 octobre 1953, op. cit., 1953 , pp. 479-480. Voici ce qui suit le passage cité : « Veut-on encore faire un dernier pas : dans l’ordre métaphysique, la peine est une conséquence de la dépendance envers la Volonté suprême, dépendance qui s’inscrit jusque dans les derniers replis de l’être créé. S’il faut jamais réprimer la révolte de l’être libre et rétablir le droit violé, c’est bien ici quand l’exigent le Juge suprême et la justice suprême. La victime d’une injustice peut renoncer librement à la réparation, mais la justice, de son côté, la lui assure dans tous les cas. »

[29] CEC, n° 2265 (la rédaction donnée ici est celle de la version définitive de 1998).

[30] CEC, n° 2266 (même remarque).

[31] CEC, n° 2308.

[32] Cf. ST, 2a 2æ, q. 40, a. 1 : « Pour qu’une guerre soit juste, trois conditions sont requises : 1. L’autorité du prince, sur l’ordre de qui on doit faire la guerre. Il n’est pas du ressort d’une personne privée d’engager une guerre, car elle peut faire valoir son droit au tribunal de son supérieur ; parce qu’aussi le fait de convoquer la multitude, nécessaire pour la guerre, n’appartient pas à une personne privée. […] 2. Une cause juste : il est requis que l’on attaque l’ennemi en raison de quelque faute. […] 3. Une intention droite chez ceux qui font la guerre : on doit se proposer de promouvoir le bien ou d’éviter le mal. […] En effet, même si l’autorité de celui qui déclare la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive néanmoins que la guerre soit rendue illicite par le fait d’une intention mauvaise. […] [cruauté dans la vengeance, violence et inflexibilité de l’esprit, sauvagerie dans le combat]. »

[33] CEC, n° 2309.

[34] Ce totalitarisme sournois a notamment à son actif les millions de morts provoqués par l’avortement.

[35] Le droit naturel primaire contient les principaux préceptes de la loi naturelle (notamment le Décalogue), que tous les hommes sont, de soi, capables de connaître par la raison naturelle. Le droit naturel secondaire comprend les conclusions plus éloignées de ces premiers préceptes, qui requièrent une réflexion des sages et le temps de l’élaboration par une civilisation (notamment ce que l’on a appelé le « droit des gens »). Cf. saint Thomas, ST, 1a 2æ, q. 94, a. 4.

[36] Si l’on considère que le jeu des « versets abrogeants » (c’est-à-dire les verset plus récents qui abrogent des versets plus anciens) et des « versets abrogés » constitue une progressivité, celle-ci joue en faveur de la violence, puisque la deuxième période, celle de Médine, est celle qui contient les versets les plus violents contre les juifs et les chrétiens.

[37] Pour ces ordres terrifiants d’anathèmes, c’est-à-dire d’exécution des populations vaincues, parfois imposés aux chefs du peuple élu (conformément d’ailleurs à une horrible coutume de l’Orient antique), il faut aussi faire entrer en ligne de compte le fait que Dieu seul est le maître de la vie, comme le manifeste l’ordre donné à Abraham d’immoler son fils Isaac.

[38] Cf. dans ce Dossier, l’article « La violence dans les sources canoniques de l’islam : Coran, hadîths, Sîra », notamment dans le Coran : Sourate 2, verset 256 ; Sourate 4, verset 95 ; Sourate 8, versets 15-17 et 65 ; et les hadîths cités du Livre 56, Le livre du jihâd et du comportement militaire.

[39] Cf. le commentaire de saint Thomas, In Matth., ch. 11, lect. 1, n. 922.

[40] De la force, op. cit., p. 11.

[41] Force et violence, Actes du Congrès de Lausanne VII (29, 30 avril – 1er mai 1972), Office international des œuvres de formation civique et d’action culturelle selon le droit naturel et chrétien, Garches, pp. 101-121 [105, 108, 110-111, 114].

[42] Pie XI, Encyclique Mit brennender Sorge du 14 mars 1937, n° 32 : « Demut im Geiste des Evangeliums und Gebet um Gottes Gnadenhilfe sind mit Selbstachtung, Selbstvertrauen und heldischem Sinn wohl vereinbar. Die Kirche Christi, die zu allen Zeiten bis in die jüngste Gegenwart herein mehr Bekenner und freiwillige Blutzeugen zählt als irgendwelche andere Gesinnungsgemeinschaft, hat nicht nötig, von solcher Seite Belehrungen über Heldengesinnung und Heldenleistung entgegenzunehmen. In seinem seichten Gerede über christliche Demut als Selbstentwürdigung und unheldische Haltung spottet der widerliche Hochmut dieser Neuerer seiner selbst. »

[43] « D’une autre façon, quelque chose appartient à la perfection de façon conséquente, comme tout ce qui découle de la perfection de la charité, par exemple le fait que quelqu’un bénisse celui qui le maudit, et accomplisse ces autres choses, qui, bien qu’elles soient de précepte selon la disposition de l'âme (secundum præparationem animi) – de telle sorte qu’on les accomplisse lorsque la nécessité le requiert –, sont cependant parfois accomplies même en dehors du cas de nécessité, par l’effet d’une charité surabondante. » (ST, 2a 2æ, q. 186, a. 2)

[44] ST, 2a 2æ, q. 186, a. 2 : les religieux ne sont pas tenus à tous les conseils évangéliques.

[45] La Sainte Bible, Louis Pirot et Albert Cramer, Paris, Letouzey et Ané, 1946, t. X, p. 99.

[46] Jn 18, 22-23 : « À ces mots, l’un des gardes, qui se tenait là, donna une gifle à Jésus en disant : “C’est ainsi que tu réponds au grand-prêtre ?” Jésus lui répondit : “Si j’ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal ; mais, si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?” »

[47] Commentaire sur Jean, chap. 18, verset 23, Marietti, n. 2321.

[48] ST, 2a 2æ, q. 188, a. 3, ad 1.

[49] ST, 2a 2æ, q. 188, a. 3 ; cf. ST, 2a 2æ, q. 188, a. 6, ad 2 : « Les ordres militaires sont ordonnés à verser le sang des ennemis plus directement qu’à verser leur propre sang, ce qui appartient en propre aux martyrs. »

[50] Cf. saint Thomas, Commentaire sur saint Matthieu, chap. 5, leçon 2, n. 429 : « Justitia sine misericordia crudelitas est, misericordia sine justitia mater est dissolutionis. »

[51] Gustave Thibon, op. cit., p. 104.